【幅跳びのコツ】踏切足は思ってるより『遠くに接地』して起こし回転を使え!!

今回は幅跳びのコツをご紹介するシリーズです。

知ってるようで知らない、知ってさえいれば幅跳びの記録が伸びるような【コツ】をご紹介します!

今回は

踏切脚は思ってるより1足分遠くに接地して『起こし回転』を使え!!

をテーマにご紹介。

踏切の瞬間、どういう姿勢でいるのがイイと思います?今回は踏切脚に注目します。

踏切時の接地について『スピードを殺さないために体の真下で接地』って言う指導よく耳にしますが、実はあれ、間違いなんです。スプリント的には正解でも、跳躍のメカニズム的には間違ってる。

じゃあ、どの位置に接地すればいいの?っていうのが今回のお話。

今回は初心者にはちょっと難しい内容ですが、知識として知っていて損なし。6m50くらいで伸び悩んでいる選手は踏切の意識を変えると記録が大きく伸びる可能性ありますので是非読んで下さい!!

たぶん、トップ選手でも多くがこんなこと知らずにそれでも跳んでます。でも、科学的にみるとこれが跳躍のメカニズムなんです。「才能」のある選手に勝つために必要なのは練習量ではなく「知識」です。たとえ才能がなくても、理想的な動きを知っていれば記録は伸びるはず。

踏切は『起こし回転』のバネで跳ぶ!!

幅跳びを跳べる選手と跳べない選手の最大の違いは、「バネ」を使えているか使えていないかと言えます。

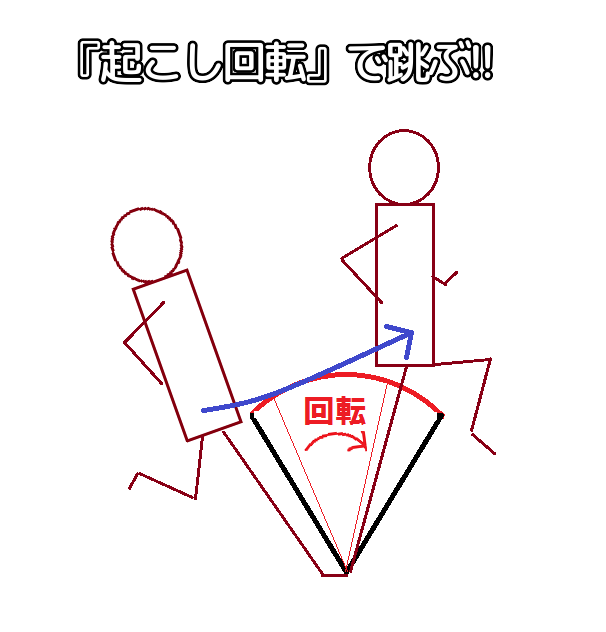

で、『起こし回転』を使うと跳躍距離が伸びる!!

図1:起こし回転を強調して書いた跳躍の様子(ちょっと絵が下手すぎて…)

「起こし回転」がキーワードですので覚えておきましょう。

いろんな人がいろんな言葉や感覚で踏切のコツを話しますが、つまりはこの「起こし回転」の事を言ってる場合が多いです。ハイジャンだと一般的に使われる用語ですが、なぜか幅跳びで聞くことは少ないですね。跳べる選手は知らなくても体がこのバネを使えている。

跳ぶっていうと立ち幅跳びのようにジャーンプ!をイメージする人もいますが、陸上の跳躍では脚を伸ばしたままプライオメトリクスでバネを使って弾むのが正しい跳躍。バネにもいろいろありますが、今回は起こし回転のバネに注目。

イメージとしては、棒高跳びのように「突っ張り棒」で跳躍したり、「起き上がりこぼし」が起き上がる勢いで跳躍する感じ。

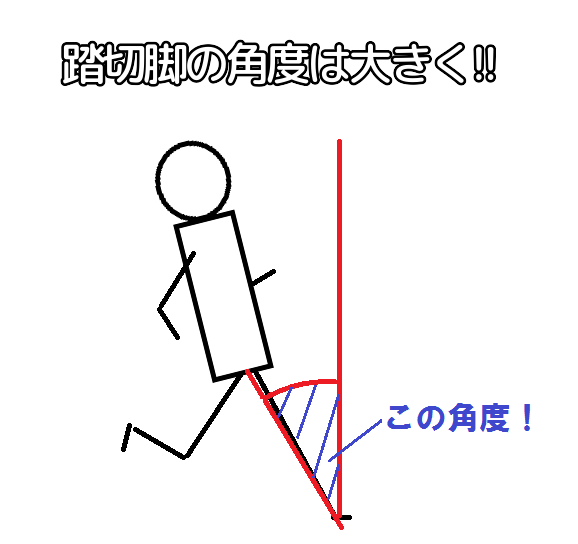

実は、「踏切脚の角度」が大きいほど高く跳べる!!(=記録が出る)

今回のメインテーマがこの項目のお話です。

図2:踏切脚の角度

『踏切脚の角度』ってどれくらいがイイと思います?

冒頭でも書きましたが、指導者が「ブレーキをかけ過ぎだからもっと真下に接地しろ!!」とか言ってるのよく見ますよね。確かに、幅跳びの記録とスピードは相関があるので一見すると正しいのですが、実はこれは間違いです。(間違いは言いすぎ?)

実は…

①踏切脚の角度が大きいほど垂直方向の速度変化が大きくなる!

②踏切脚の角度と水平方向の速度変化はあんまり相関がない!

意味分かります?

別の言い方をすると

①踏切脚を遠くに着くほど高く跳べる

②踏切脚を遠くについてもブレーキにはならない

こういうことにもなります。

つまり、幅跳びの踏切脚は遠くに着いた方が跳べるんです!!

そんなことないだろぉ…っと思うかもしれませんが、『起こし回転』ってそういうものです。

踏切脚を遠くに着いて角度を大きくした方が「起こし回転」によって垂直方向の力が大きくなって、しかもブレーキ量はほぼ変わらないから跳べる!っと言えます。

「踏切でブレーキがかからない」って言ってるんじゃないですよ。ブレーキは絶対かかります。ただ、「踏切脚の角度によってブレーキの量はほぼ変わらない」んです。だから角度が大きくて高く跳んだ方が記録が出る。

高さが出るってのはまあ分かりますよね。

踏切のブレーキよりも踏切『1歩前』のブレーキに注意!!

上の②はザックリ言うと踏切でのブレーキは気にするな!!ってことです。

踏切脚の角度が大きくても跳躍自体のスピードには影響があんまりない。別の言い方をすると、踏切脚の角度が浅い選手でも角度が深い選手と同じだけ減速をしている。だから踏切でのブレーキを抑えようと考えるのは無駄です。

っとはいえ、実際問題として踏切で大きくブレーキがかかる選手っていますよね?

じゃあ、そういう選手は何なんだっていうと…

踏切『1歩前』で大きなブレーキがかかるのがNG!!なんです。

ピンとこないかもしれませんが、踏切でブレーキがかかっている選手は「踏切」ではなくて「踏切1歩前」で大きく減速しています。

跳躍に影響するのは「踏切のブレーキ」はなくて「踏切1歩前のブレーキ」なんですね。1歩前のブレーキが大きい選手は踏切でブレーキがかかっているように見えちゃう。

そして、2歩前で減速して、1歩前での減速が少ない選手は加速しながら踏切っているようにみえる!

準備動作では誰もが減速するので、減速をしないってのは不可能です。

しかし、トップ選手になるほど2歩前での減速の割合が増えて1歩前の減速は抑えられる。場合によっては1歩前では加速するそうです。つまり、2歩前で減速を終わらせて1歩前での減速を抑えるのがイイ準備動作。

【踏切でのブレーキ】を抑えるのではなく【踏切1歩前でのブレーキ】を抑えることでイイ跳躍が出来ます。

だから、踏切局面のブレーキは気にしなくていい。気にすべきなのは準備動作のブレーキ。

準備動作で『重心を低く』して踏切に入ることが大事

踏切準備動作の「タンタターン」で重心を下げましょう!っていうお話は以前にもしています。

準備動作がなぜ必要か?ってのも、「起こし回転」を念頭に、高い位置の重心を一度下げて文字通り「踏切の準備」をする局面と考えればわかりやすいでしょう。

重心が高い状態で踏切に入ると棒を上から潰すようになってしまうので起こし回転が使えずにそのまま潰れた跳躍になります。

踏切で大事なのは、重心を『低く』した状態から脚を突っ張ることで起こし回転によるバネを使って跳ぶことです。

低い位置にある重心が移動してきて棒(踏切脚)で突っ張られて持ち上がるイメージ。棒高跳びを想像すれば分かりやすいです。

また、今回はあまり触れませんが、助走ではスピードが大事なので腰の高い(重心の高い)助走が必要です。

準備動作ではこの重心を一度下げて踏切に備えます。重心が高いまま踏み切ると起こし回転が使えず高く跳べないし、重心を下げるために1歩前でブレーキがかかってしまうとそれもまたNG。難しいですが、できれば劇的に記録が伸びるはず。

ただ、トップ選手でも(特に女子)だとほとんど重心を下げていないように見える選手も多いです。上から叩くのはダメだけど、スピードを生かして跳ぶ方が記録でる場合もあるはず。

跳躍は「踏切前半」でほぼ決まる(クッションしたらダメ)

「起こし回転」によるバネを使えているかどうかは、踏切前半でほぼ決まります。

考えれば当然ですが、「起こし回転」の棒である膝や腰が曲がってクッションしちゃうと垂直方向への力が減るからダメ!

どうしたら潰れないで跳べる?っていうと…

踏切前半の局面での強い力に対して膝や腰が負けないことが大事!

クッションする=潰れるです。で、このクッションは踏切の前半で起きます。大きな衝撃に負けない体がなければバネは使えません。

実際の跳躍では「体を棒のように」することで起こし回転のバネ使うのですが、棒が潰れたら起こし回転が使えないので低い跳躍になって記録は出ません。「潰れた跳躍」の原因は起こし回転以外にもありますが(遊脚の使い方とか)、少なくともクッションしたら潰れます。

具体的に言えば、接地の瞬間に踏切板に大きな力がかかって「起こし回転のバネ」によって重心が上がり始め、体が踏切板の真上にきた局面では垂直方向の力はほぼもらい終わっている。

だから踏切前半で潰れないことはイイ跳躍に直接繋がります。

高く跳ぶために踏切の後半で頑張る意識の人もいるでしょうが、踏切の後半の局面では既に体が上向きに浮き始めているので力はかけられません。「押し切る」とはいいますが、あれは感覚の話で本当に最後まで押し切ってるわけじゃない。

ってわけで、ここまでが跳躍に重要な「起こし回転のバネ」とは?って話でした。

ここから先は、「起こし回転のバネ」を使うための方法をご紹介!!

踏切脚の角度を大きくするために「もうちょっとだけ遠く」に接地しよう!

起こし回転を使うためには「踏切脚の角度」を大きくする必要がありますが、どうすればいいの…?

管理人が提唱するのは…

踏切脚を思ってるよりも30cmくらい遠くに接地しよう!!

思ったより1足長ぶんくらい遠くに接地してみて下さい。たぶん何も考えずにこれをやるだけですっごい弾むはず。全然弾まない場合には膝が曲がったりつま先接地になってないかチェックして下さい。

踏切脚の角度を大きくするって、頭ではわかってもそれを実際にやるとよく分からなくなると思います。もっとシンプルに考えて、遠くに脚を着けば勝手に踏切脚の角度は大きくなるから起こし回転のバネが使えます。

じゃあ、どれくらい遠くに着けばいい?っていうと、思っているより1足長(つまり30cmくらい)遠くに接地すればいいと思う。

実はこれ、管理人が高校時代に某名門大学の跳躍コーチに言われてやってみた方法なんです。三段跳びのステップで潰れていた時のアドバイスなのですが、接地の瞬間に脚をスっと1足長分だけ遠くに出すだけで潰れずに弾む跳躍が出来るようになりました。

トップ選手も接地はかなり前だよ!

自分の幅跳びの動画を撮ったことがあると思いますが、それを手元に置いて、踏切脚の位置に注目してみて下さい。

世陸オレゴン優勝の王選手の踏切の瞬間、脚がどの位置にあるのかと言うとこれ↓

思ったよりもけっこう遠くまで脚を投げ出してると思いません?上から叩くのではなく、かかとからスーっと脚が前に出る感じで踏み切りに入ります。

全力で走って来てこれだけ前に脚を出すのって最初はなかなかできないと思いますが、慣れれば出来る。トップ選手の動画を見て、自分の踏切脚の位置と見比べて下さい。違いは歴然だと思います。

たぶん、出来てない人がしっかり脚を前に出せるようになればそれだけで一気に50cmとか記録が伸びると思う。11秒5より遅いのに6m50くらい跳べる人は多分だいたい出来てる。

練習はギャロップ走のドリルが有効

ドリルは「技術の反復練習」のことです。今回の「起き上がり回転のバネ」はまさに技術なので、こういうのを身に付けたいときは実戦よりもドリルが有効。

ドリルでも全力を出したほうがいいって言う人もいますが、ドリルは軽い力で正しい動きを身に付けるための練習。ドリルで感覚を覚えてからスピードを上げましょう。

で、起き上がり回転の感覚を掴みやすいドリルは『ギャロップ走』です!

もはやギャロップ走の説明はしませんが、ポイントとしては接地の瞬間に自然と接地するところよりもちょっとだけスッと遠くに脚を出すこと。これができると、かるーく跳んでるのにポーンポーンとリズミカルに浮きあがるギャロップ走が出来ます。

地面を叩いてしまうとこの浮く感覚が乏しくなります。それは膝がクッションして「接地前半で潰れる」からです。叩くのではなく棒高跳びのポールをボックスに突っ込む感じで脚を突っ張りましょう。

ギャロップ走ができるようになったら短助走や中助走で助走スピードを乗せてやると跳躍に繋がっていくと思います。とにかく、最初はギャロップ走で小さい力で高く浮く感覚を覚えましょう。

【まとめ】踏切脚を30cm遠くに接地して起こし回転のバネを使おう!!

今回は、踏切脚の角度を大きくすることで「起こし回転」のバネを使って跳ぼう!っていうお話でした。

いつもよりだいぶシンプルにまとめたつもりです笑

初心者だと意味不明かもしれないけど、中級者以上ならこれが分かっていれば跳べるっていう跳躍の本質のひとつだと思います。こんなこと知らなくても跳べる選手はいますが、才能がない選手でもこれを知っていれば7m行けるぞ!

管理人も12秒ちょっと切るくらいのスプリント力しかないのに7m跳べたのは間違いなくこれが分かっていたから。

「筋力じゃなくてバネで跳ぶ」とはよくいいますが、実際はよくわかってないと思います。今回は、「起こし回転」のバネに注目してその使い方をご紹介しました。

メカニズムとして、踏切脚の角度を大きくすると垂直方向の速度変化が大きくなる。つまり高く跳べて良い記録が出ます。

ブレーキを懸念するかと思いますが、実は踏切脚の角度が大きくてもブレーキにはなりません。ブレーキは踏み切りではなくて2歩前、1歩前の準備動作の問題。

起こし回転のバネを使うためには重心を低く保って踏切に入るのが大事。重心が高いま踏切にはいるとバネが使えません。

重心を下げるために重要なのがタンタターンの踏切準備動作。これはこれで難しいけど、スピードを落とさずにうまく重心を下げることが出来れば跳べる。

また、踏切は踏切前半の局面でほぼ決まります。これも起こし回転をイメージするとわかりやすくて、膝や腰でクッションせずにしっかりと支持できれば起こし「回転のバネ」が使えて跳べる。逆に、棒であるべき膝や腰が曲がってクッションしてしまうと起こし回転が使えないので潰れます。

じゃあ、どうすれば踏切脚の角度を大きくできるの?っていうと…

踏切は思ってるよりも1足長(30cm)遠くに接地する!!ってのを提唱します。

世界レベルの動画をみればわかりますが、かなり露骨に前方接地するのが幅跳びの踏切です。ブレーキが…とかよりも、とにかく起こし回転を使うことが大事なんです。

王に限らず、全ての選手がかなり前の方に接地しているので是非自分の動画と世界トップ選手の踏切脚の角度の違いを見て下さい。

ちなみに、いつものことですがソースは「昔何かで読んだ」です。エビデンスが…ってのは知りません。興味ある人は調べたら何かしらの論文(1つじゃないかも)とかが見つかると思いますし、本当はニュアンスが違うかもしれません。もしかしたら最新の研究では話が変わってるかも。

引用:

引用:

ディスカッション

コメント一覧

このサイトで走り幅跳びの指導方法を勉強しています。とても参考になります。ひとつ分からないことがあります。第2回:幅跳びで6m跳ぶ方法(助走の基本編)では踏切前の1歩は短くと書いてあり、「なぜタンタターンになるのか、それは踏切り1歩前のストライドが極端に短くなるからです」と図も示してあります。今回は踏切脚の角度を大きくするために「もうちょっとだけ遠く」に接地しよう!とあります。最後の一歩は短くしたがいいのか、短くしなくてもいいのかこの辺の違いを説明していただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。

読み込んでいただいてありがとうございます!おっしゃるように矛盾しているようにもみえますね…結論から言えば、【踏み切り1歩前は短くなるのが正解】です。

助走技術(踏み切り準備動作)としては、タンタターンのリズムを作ることで重心移動を使ってポーンと跳ぶことができます。『助走の基本編』ではこの2歩前を長く1歩前を短くしてタンタターンのリズムをつくる技術を紹介しています。実際の試合など、跳躍全体をみた場合にはタンタターンのリズムで跳んでいく必要があるため、幅跳びでは踏み切り一歩前は短くなるのが正解です。

また、仮に踏み切りを「遠くに着く」ためにタンタターンを崩したとしても、それでは踏み切り脚をスッと出す姿勢は作れない(上から叩いてしまう)ので潰れた跳躍になると思います。難しいですが、遠くに着く(正しく着く)ためにもタンタターンは必要です。

一方で「遠くに着く」というのは、踏み切りの技術(踏み切り前半の局面)です。普通に足を出せばつま先を着くであろう位置にかかとをスーッともってくることで、一足長分だけ「遠く」に接地して膝を伸ばすというコツです。肝心なのは「遠くに着く」ではなくて「膝を伸ばして接地する」ことにあります。

これはそもそものところ、踏み切りでは接地前に脚が曲がっているのはダメだから、「ちょっと遠くに着く」ことでひざを伸ばした姿勢で踏み切りに入り、体を一本の棒のように使うことを目的にしています。前提として、幅跳びの踏み切りではこの『体を一本の棒にする』ことが何よりも重要で、これができていないとなかなか記録は望めません。『コツの記事』では、この技術に注目して起こし回転を使う方法を紹介しています。

習熟度が上がるにつれて動きはコンパクトになっていくので、棒になる感覚がつかめさえすれば「遠くに着く」意識をしなくても自然と膝を伸ばして踏み切りに入れるようになります。

「遠くに足を出したら最後の1歩が短くならないのでは?」っというのはごもっともです。たしかに最後の1歩だけをみると、自然に足を下した場合よりも1足長分だけ遠くに着いているので、その分だけ歩幅は長くなると思います。

しかし、実際には2歩前(タン)はもっと長くしているので、足を遠くに出したとしても相対的に最後の1歩はかなり短くなります。そのため、結論としては【最後の1歩は短くなるのが正解】です。

また、つま先が着く位置に同じタイミングでかかとを着くということは、その分だけ素早く足を出す必要があります(30cm前に着くとすれば、時間は変えずに30cm進む必要があるから)。そのため、タイミングを遅らせずに足を出せていれば体感的としては最後の一歩は詰まるように感じるはずです。詰まる感じがないとすればリズムが作れていないということになります。

長くなりましたが、以上のように、リズムの中で遠くに足を出していれば、「最後の1歩を短くする」と「踏み切り足を遠くに出す」の2つは両立します!っというところで、どうでしょうか?とにかく、間延びするのはNGで、最後の1歩は短くするのが正解です。

ちなみに、最後の1歩を遠くに出すことで間延びしている感覚があるとすれば、それは2歩前(タン)がまだまだ短すぎることが原因かもしれません。その場合にはタンタターンのリズムを意識的にもっと大きくして、ターーンタターーーーンくらい極端にしてタイミングをとる練習をすると良いと思います。大きな動きで弾む感覚が得られたらそれを段々小さく速くしていくと跳躍の動きが出来ていきます。

とにかく、タイミングとしてはギャロップ走と一緒です。ギャロップだと2歩前は上に跳ねますが、これを上ではなく水平方向(前向き)に向ければそれが幅跳びのリズムになります。